人手不足の深刻化が進む建設業における外国人技能実習生活用の実態(2)~実習生の採用から受け入れ~

建設業では高齢化や若手入職者の減少が進み、人手不足が深刻化しております。その中で、業界ではベトナムやカンボジアなどといった開発途上国からの外国人技能実習生を建設現場で活用する動きが徐々に出てきており注目されてきています。前回のコラムでは外国人技能実習生が必要とされる背景について解説しましたが、今回は具体的に受け入れ企業が検討から採用するまでの流れについて紹介します。

外国人技能実習生の受け入れ検討から求人票の提出

まず、外国人技能実習生の受け入れを検討している企業にとって、制度の内容や仕組みについて正しく理解を深める方法として。厚生労働省や公益財団法人国際研修協力機構(通称:JITCO)で技能実習制度に関する情報を公表しており、こちらを活用することができます。また、日本に駐在している送り出し機関、監理団体の組合などが、受け入れを検討している企業に個別に訪問し、外国人技能実習制度の内容をはじめ、実習生の採用プロセス、受け入れ後の対応など、具体的な事例をもって分かりやすく説明を受けることが可能です。

ちなみに、JITCOでは技能実習生受け入れの相談、技能実習生に関するセミナーやワークショップなどの開催に加え、ホームページ上で各国政府認定の送り出し機関について公表しており、厚生労働省職業安定局の人材サービス総合サイトでは監理団体の組合について確認することが可能となっております。

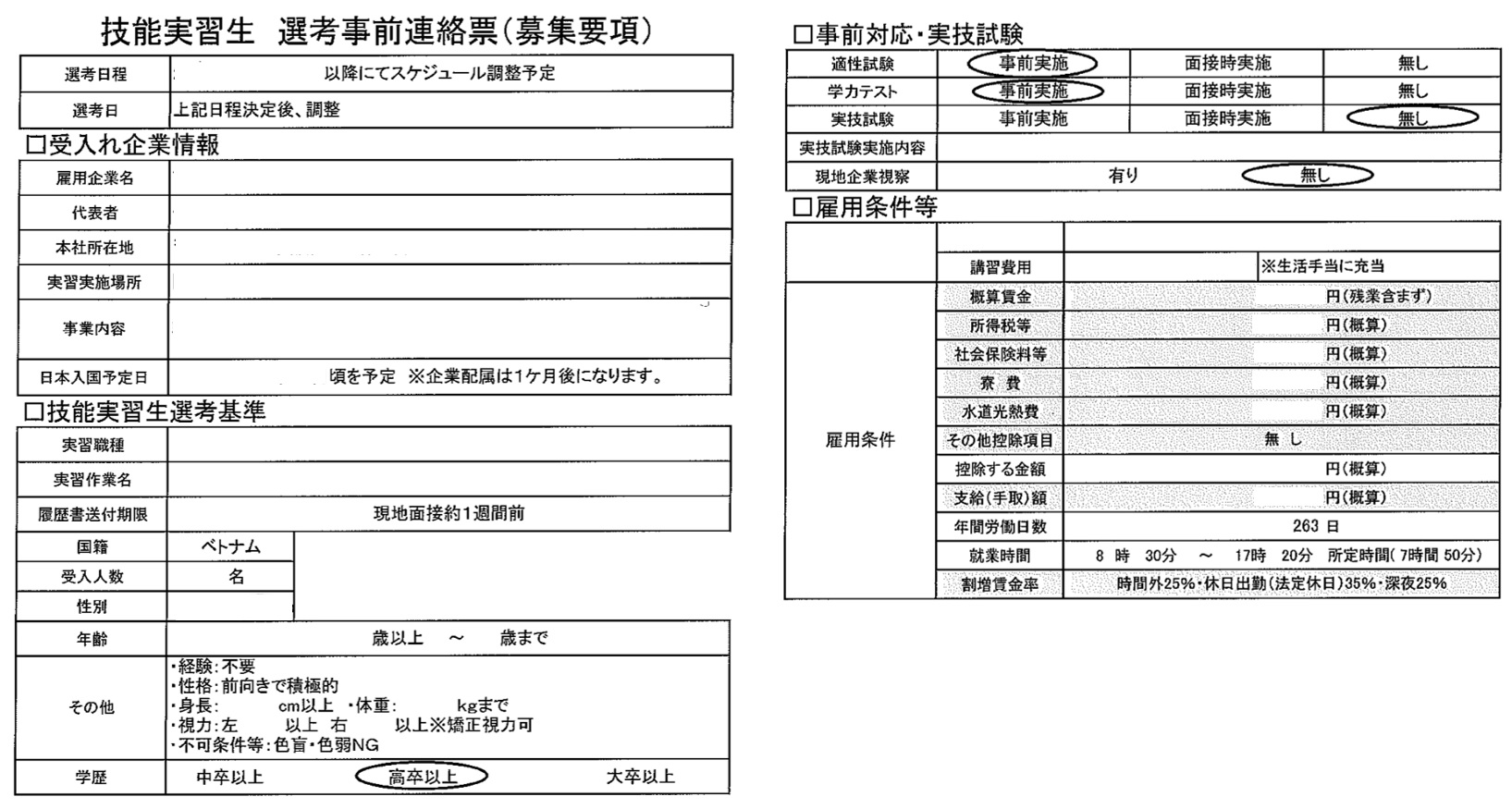

外国人技能実習生の受け入れ検討後、実際に受け入れを希望する場合には、技能実習生採用の求人票を監理団体の組合に提出します。これは、受け入れを希望する企業が国内で人材を募集するときとほとんど同じ要領で、技能実習生の選考基準(実習作業名、国籍、性別、人数など)や雇用条件(賃金や労働日数など)を記載した求人票となります。なお、外国人技能実習制度においては、無料職業紹介にあたるため求人を出すのにお金はかかりません。また、求人票を出す際には、監理団体の組合で法的な問題がないかをはじめ、受け入れを希望している会社の要望を確認しながらサポートしてくれます。

(募集要項を記入する求人票)

面接・試験から受け入れ決定までのプロセス

求人票に基づいた技能実習生の選出

技能実習生の受け入れを検討している企業からの求人票に沿って、海外現地の送り出し機関では戦力になる人員を日本語のレベル、IQ、クレペリン検査、実技テストなどに基づいて候補として選出し、採用を検討している企業との面接のプロセスに進ます。面接はスカイプなどのビデオ電話を使って送り出し現地と日本で行われることもありますが、採用側の企業では直接現地で面接を希望するケースが多くなっており、多くの場合は現地で面接を実施します。

(受け入れ企業による実習生の採用面接)

例えば、ベトナム(ハノイ)の送り出し機関での面接の場合、朝9時頃の成田発で飛び立てばハノイには現地時間で昼の13時頃に到着します。そこから移動や昼食をはさみ15時頃には送り出し機関に到着して、送り出し機関の見学から、そのまま面接をすることもできます。ただし、到着翌日の朝から面接をして、面接終了後、少しゆっくり市内観光などをした後、移動および夕食後に深夜便で翌朝8時頃成田着といったように、二日程度で現地での面接を実施するのが一般的です。また、面接は送り出し機関の者が傍につき、選出された実習生と採用を検討している企業とで日本語で行います。

採用決定後の教育

面接・試験を通して採用企業が合格者を決め、合格確認書へのサイン、労働契約、協定書、覚書などの契約を締結します。同時に、合格した実習生が日本に行くまでの期間における教育や報告などの打ち合わせをします。合格した実習生には、日本へ行くまでの期間(入国手続きに必要な期間)、ここでの打ち合わせにおいて確認された教育が実施され、監理団体の組合を通してそれらの報告が行われます。(現地における日本語教育の動画)

(技能実習生の日本語教育)

送り出し機関ではビザを申請し、監理団体の組合では、実習生の日本への入国手続き(申請)を行いますが、入国に向けた申請は状況にもよりますが、2~3ヶ月くらい必要となるのが一般的です。さらにこの間に合格者の健康面について健康診断も並行して行われます。

(日本へ行くまでの期間、受け入れ企業と確認された教育が実施される)

実習生来日、日本での受け入れから帰国まで

来日後1か月間の講習

入国手続きが完了すると、実習生が来日します。来日した直後の一ヶ月は監理団体の組合において集合講習が行われ、語学と生活習慣を改めて学ぶとともに、地元の消防署や警察署などとも協力して火災訓練や交通ルールをはじめ、日本で生活していく上で思わぬトラブルに巻き込まれないよう様々な知識を見につけます。

(実習生の来日)

これらの講習期間を経て、技能実習生が受け入れ企業に配属されます。入社説明会には、送り出し機関および組合の両者が立ち会い、入社後における定期的な巡回、意見交換会などのスケジュール調整を行います。これは、実習生が働き始めた後に受け入れ企業で円滑に活動できているかの確認の目的で、また、何か問題やトラブル等が発生した場合には、送り出し機関と組合の両者で協力しながら対応することで、配属された実習生の指導・支援、受け入れ企業のサポートを行います。

1年目には在留資格の更新の試験

技能実習生の在留資格は1年目に技能を修得する活動、2~3年目に1年目で修得した技能を習熟するための活動に分けられます。技能実習生は在留期間1年目の時点で、技能習得の成果が一定水準以上に達しているか試験が行われ、それに合格することで2年目の在留資格を更新することができます。

(技能習得の成果が一定水準以上に達しているか試験の様子)

その為、実習生は1年目より真剣に技能習得に取り組み試験合格を目指します。そして、1年目の試験に合格し、3年間の実習期間を迎える実習生については、帰国の準備と労働契約の解約が進められ、その後送り出し現地国への帰国となります。因みに、平成28年11月28日、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)が公布され、今後は技能実習期間が最長5年に延長されることになります。(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の詳細は厚生労働省が公表しておりますこちらを参照)

このように、外国人技能実習生の活用には、採用プロセスから実習生の指導・支援、受け入れ企業のサポートまで至る段階で受け入れ企業、監理団体の組合、送り出し機関が密接に係り、これら3者の協力関係および体制が技能実習生活用を成功させる為に不可欠であるといえるでしょう。

失踪などのニュースが取り沙汰されることもありますが、実習生が配属されてから、受け入れ企業、監理団体の組合、送り出し機関の3者がしっかりコミュニケーションを図り、協力しながらサポートしていく体制を整えていれば問題が起きた際に迅速に解決に向かい、大きな問題に発展することも防げるのではないでしょうか。

「人手不足の深刻化が進む建設業における外国人技能実習生活用の実態」はこちらから↓

(1)外国人技能実習生ニーズの現状

(2)実習生の採用から受け入れ

(3)採用のメリットとデメリット

「関連記事-働き方改革が建設業に与える影響」はこちらから↓

(1)2018年現在の状況を整理

(2)工期や建設費への影響

(3)建設業で週休二日を実現する為に

「関連記事-建設業界の人手不足の現状と対策」はこちらから↓

(1)現在までの状況

(2)人手不足の根本的な要因

(3)就労先として人気を得るには

(4)新たな発想で人手不足を解消する

「関連記事-建設業の社会保険未加入問題」はこちらから↓

(1)現在の状況と問題の背景

(2)ガイドライン改訂の影響と今後の予測